Toulouse

Toulouse City

Toulouse, également connue sous le surnom de ville rose, est

la quatrième agglomération française. La ville est

correctement équipée en cinémas. Dans les années

quatre-vingts, un regroupement stratégique vers le centre-ville

s'effectua, avec la fermeture de salles excentrées telles que le

Rex (2 salles art-et-essai V.O., un film différent à chaque

séance) et le Saint-Agne (grande salle unique avec un grand écran

de seize mètres mais une lampe de projecteur trop faible et donc

une image trop sombre, programmation de fins d'exclusivité

et de reprises en V.O., un film différent chaque semaine; à

noter la décoration assurée par un kaléïdoscope

qui éclairait l'écran).

Dans le même temps, le cinéma art-et-essai du centre ville,

le Club, place Wilson, fermait également ses portes. Ce cinéma

art-et-essai de trois salles moyennes à petites avait flirté vers la fin de sa vie avec

la V.F. Il a maintenant fait place à un restaurant.

l'UGC Variétés hier (gauche) et aujourd'hui (droite)

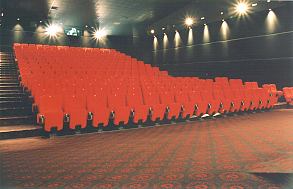

L'UGC Variétés, ancien théâtre, puis salle unique de 2.000 places, proposait

six, puis huit salles. La grande salle, située tout en haut du bâtiment,

peut accueillir cinq cents spectateurs. L'écran, qui mesurait environ

neuf mètres, était trop petit pour le volume disponible;

la salle, toute rouge, est maintenant légèrement gradinée, avec un écran courbe de quinze mètres; elle est équipée en DTS, et dispose du label "UGC

Prestige". La salle 2, située juste en dessous, est aussi gradinée, et son écran courbe mesure environ treize mètres. Les autres salles sont plus quelconques, mais toutes sont équipées en Dolby Stereo. Les séances

du midi à tarif réduits ont été instaurées, et quelques films sont projetés en version originale.

Le complexe ne souffre pas trop de la concurrence des nouveaux multiplexes.

L'UGC Variétés, ancien théâtre, puis salle unique de 2.000 places, proposait

six, puis huit salles. La grande salle, située tout en haut du bâtiment,

peut accueillir cinq cents spectateurs. L'écran, qui mesurait environ

neuf mètres, était trop petit pour le volume disponible;

la salle, toute rouge, est maintenant légèrement gradinée, avec un écran courbe de quinze mètres; elle est équipée en DTS, et dispose du label "UGC

Prestige". La salle 2, située juste en dessous, est aussi gradinée, et son écran courbe mesure environ treize mètres. Les autres salles sont plus quelconques, mais toutes sont équipées en Dolby Stereo. Les séances

du midi à tarif réduits ont été instaurées, et quelques films sont projetés en version originale.

Le complexe ne souffre pas trop de la concurrence des nouveaux multiplexes.

La salle 1 (ci-dessus), et la salle 2 (ci-dessous)

UGC programmait aussi un cinéma dans les niveaux supérieurs

du centre commercial Wilson, le Concorde (deux salles spacieuses et confortables),

en complément des Variétés. Les films, tous en V.F.,

étaient souvent les fins d'exclusivité des Variétés.

Le cinéma tenta le X, avant de fermer définitivement ses portes.

Un autre complexe ne devait pas voir la fin des années quatre-vingts, le Trianon, grande salle unique de 1.350 places, puis quatre salles, qui avait été une très grande salle unique avec deux balcons. La plus grande salle offrait la plus grande capacité de la ville, soit 700 fauteuils, répartis entre l'orchestre et le balcon; l'écran mesurait dix mètres de base, mais il était beaucoup trop en hauteur, et la contre-pente trop accentuée. Les trois autres salles (deux moyennes et une petite) étaient situées au sous-sol, à la place de l'ancien orchestre quand la salle unique possédaient deux niveaux de balcons. La programmation, exclusivement V.F., était assurée par Parafrance. Comme beaucoup de bâtiments toulousains, les briques de la façade avaient été recouvertes par du ciment; aujourd'hui, le bâtiment existe toujours, mais les briques on

Le Trianon hier (gauche) et aujourd'hui (droite)

Le Rio (gauche) est devenu l'Utopia (droite)

L'autre cinéma programmé par Parafrance se trouvait tout près de la place Wilson: le Rio, dont la salle unique de 600 places fut divisée en 3 salles. La grande salle (environ 300 fauteuils) était à la place de l'ancien orchestre, l'écran de huit mètres environ situé un peu trop en hauteur; la salle 2 remplaçant le balcon. La programmation était en général moins grand-public que le Trianon, certains films étrangers étant exploités conjointement, avec le Trianon, mais en V.O. Ce cinéma a été repris par le réseau Utopia. Aujourd'hui, l'Utopia, qui a été rénové, propose avec grand succès sa programmation art-et-essai V.O. La sobriété a fait place à une décoration extravagante. En 1998, son taux d'occupation exceptionnel lui a valu le trophée de la salle art-et-essai dans "Le Film Français": 784 entrées par fauteuil, devant le MK2 Beaubourg et l'Utopia Avignon.

La grande salle de l'Utopia (gauche), et l'avant de la salle (droite)

Le hall (gauche) et la fresque restaurée qui fait face à la caisse (droite)

Toujours l'art-et-essai V.O., mais un peu plus loin du centre-ville, à l'ABC (trois salles plutôt agréables), rue Saint-Bernard; de tous les cinémas d'exclusivité de la ville, c'était le premier qui ne passait que de la version originale, dont certains films grand public. Aujourd'hui, l'ABC semble souffrir de la concurrence de l'Utopia, mieux situé et peut-être plus dynamique dans ses méthodes de communication.

Toujours l'art-et-essai V.O., mais un peu plus loin du centre-ville, à l'ABC (trois salles plutôt agréables), rue Saint-Bernard; de tous les cinémas d'exclusivité de la ville, c'était le premier qui ne passait que de la version originale, dont certains films grand public. Aujourd'hui, l'ABC semble souffrir de la concurrence de l'Utopia, mieux situé et peut-être plus dynamique dans ses méthodes de communication.

Moins art-et-essai, le Zig-Zag, salle unique très confortable

de quatre cents fauteuils, juste à côté de la place

Wilson, proposait à un public assidu deux films X au même

programme. Il s'essaya un temps à une programmation plus traditionnelle

et en V.O. apparemment sans grand succès, avant de revenir au porno. Le

cinéma est maintenant devenu un sex-shop.

Moins art-et-essai, le Zig-Zag, salle unique très confortable

de quatre cents fauteuils, juste à côté de la place

Wilson, proposait à un public assidu deux films X au même

programme. Il s'essaya un temps à une programmation plus traditionnelle

et en V.O. apparemment sans grand succès, avant de revenir au porno. Le

cinéma est maintenant devenu un sex-shop.

L'ancienne façade (à gauche) et la nouvelle (à droite)

Le Gaumont Wilson, anciennement Gaumont Palace, puis tout simplement

Gaumont, était avant sa transformation une salle immense, où

cinquante mètres séparaient le projecteur de l'écran.

La salle fut coupée en cinq: La salle 2 était une grande

salle en gradins d'environ cinq cents places tout en haut, avec un écran

de dix mètres. La salle 1 était presque aussi grande, mais

en légère contre-pente, avec un écran de dix mètres,

trop haut. La salle 4 offrait 250 places en gradins, mais la cabine de

projection était située sur le côté, et l'écran

était légèrement tourné... La salle 3 était

assez petite, la salle 5 carrément minuscule. Comme la décennie

l'impose, le beige et le vert pomme sont à l'honneur pour la décoration.

Le Gaumont Wilson, anciennement Gaumont Palace, puis tout simplement

Gaumont, était avant sa transformation une salle immense, où

cinquante mètres séparaient le projecteur de l'écran.

La salle fut coupée en cinq: La salle 2 était une grande

salle en gradins d'environ cinq cents places tout en haut, avec un écran

de dix mètres. La salle 1 était presque aussi grande, mais

en légère contre-pente, avec un écran de dix mètres,

trop haut. La salle 4 offrait 250 places en gradins, mais la cabine de

projection était située sur le côté, et l'écran

était légèrement tourné... La salle 3 était

assez petite, la salle 5 carrément minuscule. Comme la décennie

l'impose, le beige et le vert pomme sont à l'honneur pour la décoration.

Mais la mode des mini-salles n'est pas encore terminée, et en 1985, la salle 1 est cassée en quatre salles plutôt quelconques.

Puis la mode des grandes salles revient, et en octobre 1988, la salle 2 troque son écran platpour un bel écran panoramique de seize mètres de base, inauguré avec "L'Étudiante" de Claude Pinoteau, et devient un "Gaumontrama". Petit défaut de jeunesse: en assistant à une des premières séances du nouveau Gaumontrama, j'ai remarqué que l'on pouvait apercevoir quelques rayons de soleil en levant la tête... Gaumont semble ensuite prendre conscience que le complexe est trop biscornu, et tout le volume entourant la grande salle est totalement transformé.

Le hall d'entrée

A gauche, la cabine de projection de la salle 1; à droite, la salle 1 vue de la cabine

Aujourd'hui, le Gaumont Wilson possède huit écrans de cinq à seize mètres de base. L'ancienne salle 2 est devenue salle 1, c'est toujours l'une des plus belles de la ville, et c'est la seule qui ait survécu aux nombreux travaux de transformation. La programmation est majoritairement en V.F., avec cependant quelques V.O. Après le refus de l'autorisation de construction d'un gigantesque multiplexe en périphérie, Gaumont, qui craignait beaucoup la création de ce mastodonte, a confimé sa décision de récupérer l'espace libéré par un ancien lycée professionnel voisin du cinéma, pour créer un "multiplexe de centre-ville". Et a fermé les Nouveautés par la même occasion. On peut souhaiter que le futur géant offre des conditions de projection exemplaires et des écrans géants dans toutes les salles, car il est toujours dommage que la vision d'un film en centre ville ne soit qu'un ersatz de ce que les salles de périphérie proposent; un spectateur du Gaumont Labège sait qu'il aura un écran réellement grand, même dans la plus petite des salles; il faut que ce soit la même chose en centre-ville. Et un recentrage sur la V.O. paraît indispensable, car c'est le seul

moyen de se différencier de la périphérie.

La salle 1

La salle 2

A gauche, la salle 2; à droite, la salle 3

La salle 4

La salle 5

La salle 5

La salle 6 et ses briques (hé oui, on est à Toulouse!)

La salle 7

La salle 7

La salle 8

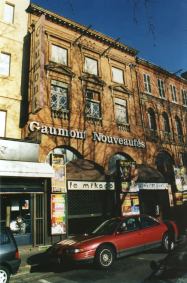

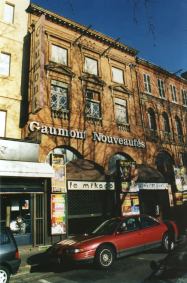

Le "Nouveautés", vu par Pathé

(gauche) et Gaumont (droite)

A ces salles s'ajoutait le Nouveautés, salle unique de 1.400 fauteuils, puis complexe de sept salles cédées

à Gaumont par Pathé. La grande salle, toute rouge, en amphithéâtre,

avec son écran de dix mètres de base et le trop rare son

THX, est sympathique, beaucoup plus que les autres, souvent trop petites

et avec parfois une très désagréable contre-pente.

La programmation est majoritairement V.F., et un peu V.O. En mai, quand on apprend

que la construction prévue du gigantesque multiplexe de périphérie n'a pas été autorisée, Gaumont, comme promis, annonce le prochain agrandissent du Gaumont Wilson,

mais également dans la foulée, la fermeture définitive du Gaumont Nouveautés pour le 31

Mai. Le bilan sera donc nul en terme de nombre d'écrans. Personnellement,

je pense qu'après une rénovation totale, le Nouveautés

pourrait être repris par des indépendants amis de la V.O.

C'est aussi parce que je déteste voir un cinéma fermer ses

rideaux définitivement.

A ces salles s'ajoutait le Nouveautés, salle unique de 1.400 fauteuils, puis complexe de sept salles cédées

à Gaumont par Pathé. La grande salle, toute rouge, en amphithéâtre,

avec son écran de dix mètres de base et le trop rare son

THX, est sympathique, beaucoup plus que les autres, souvent trop petites

et avec parfois une très désagréable contre-pente.

La programmation est majoritairement V.F., et un peu V.O. En mai, quand on apprend

que la construction prévue du gigantesque multiplexe de périphérie n'a pas été autorisée, Gaumont, comme promis, annonce le prochain agrandissent du Gaumont Wilson,

mais également dans la foulée, la fermeture définitive du Gaumont Nouveautés pour le 31

Mai. Le bilan sera donc nul en terme de nombre d'écrans. Personnellement,

je pense qu'après une rénovation totale, le Nouveautés

pourrait être repris par des indépendants amis de la V.O.

C'est aussi parce que je déteste voir un cinéma fermer ses

rideaux définitivement.

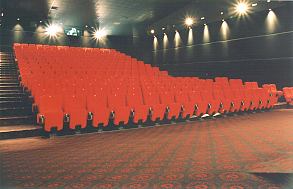

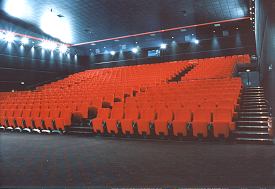

Ci-contre, la grande salle "THX"

Ci-contre, la grande salle "THX"

Dans le centre-ville, on notera également une salle d'art-et-essai, le Cratère, grande rue St-Michel, ainsi que la superbe Cinémathèque de Toulouse, construite

dans un très ancien cinéma, rue du Taur, qui mériterait provoquer la jalousie

de tous les parisiens, au moins jusqu'à l'inauguration de la cinémathèque de Bercy. Dans le centre-ville, on notera également une salle d'art-et-essai, le Cratère, grande rue St-Michel, ainsi que la superbe Cinémathèque de Toulouse, construite

dans un très ancien cinéma, rue du Taur, qui mériterait provoquer la jalousie

de tous les parisiens, au moins jusqu'à l'inauguration de la cinémathèque de Bercy.

Ci-dessus, l'entrée de la Cinémathèque, rue du Taur; ci-dessous, l'entrée du Cratère (gauche), et la Cinémathèque (droite)

Périphérie

En périphérie, deux multiplexes ont récemment ouvert leurs portes.

Le Gaumont Labège

Le Gaumont Labège offre quinze salles (numérotées de 1 à 16, car il n'y a pas de salle 13), plus une salle Imax dynamique. C'est l'un des plus grands multiplexes de France. Le parking est immense, et le hall est très spacieux. Les salles sont réparties sur deux ailes presque symétriques; elles sont toutes gradinées et équipées du son Dolby SR, sont semblables à celles des autres multiplexes Gaumont. Deux salles ont le label "Grand Ecran", les 1 et 9, avec de très grands écrans mesurant respectivement 22 et 20 mètres et des capacités de 530 et 470 fauteuils.

Le hall et l'aile gauche (salles 1 à 8)

A gauche, l'immense cabine de projection; à droite, le projecteur de la salle 1

La salle 1

Les écrans des autres salles mesurent de 10 à 13 mètres de base, et ils sont tous de type 1.85. Dans la plus petite des salles, un film en scope sera donc projeté dans des conditions correctes, alors que l'image d'un film en 1.85 utilisera la totalité de l'écran, et sera réellement immense par rapport à la salle. On peut cependant regretter qu'aucune des salles moyennes ne propose d'écrans de type standard. Entre les grands écrans, le son numérique, et les salles décorées de rouge, les conditions de projection sont très correctes, et le cinéma a une programmation très variée, mais la version originale est malheureusement totalement absente.

|

|

|

Ci-contre et ci-dessus : la salle 2 est la quatrième

plus grande salle (250 fauteuils) |

|

|

|

Ci-contre et ci-dessus : la salle 7 est une salle moyenne

(200 fauteuils) |

La salle 5 est la plus petite, mais elle reste correcte (135 fauteuils)

A gauche: l'entrée; à droite: quelques projecteurs sont équipés de plateaux sans fin

Le Méga CGR de Blagnac, situé dans un centre commercial non loin de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, est un complexe de douze salles. Il est identique aux autres Mega CGR de douze salles (voir le dossier Le Mans à ce sujet). Il compte donc douze salles de bon niveau, dont la plus grande (la 1) propose ses 500 fauteuils et un écran de 20 mètres de base, alors que les plus petites salles offrent 80 fauteuils environ et des écrans de 10 mètres. Un reproche, le cinéma peut être difficile à trouver pour qui n'est pas de la région (j'en sais quelque chose!).

Le Méga CGR de Blagnac, situé dans un centre commercial non loin de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, est un complexe de douze salles. Il est identique aux autres Mega CGR de douze salles (voir le dossier Le Mans à ce sujet). Il compte donc douze salles de bon niveau, dont la plus grande (la 1) propose ses 500 fauteuils et un écran de 20 mètres de base, alors que les plus petites salles offrent 80 fauteuils environ et des écrans de 10 mètres. Un reproche, le cinéma peut être difficile à trouver pour qui n'est pas de la région (j'en sais quelque chose!).

Le Mega CGR la nuit

Le Mermoz, à Muret, est un cinéma ancien. Après plusieurs années de fermeture, une nouvelle équipe le reprit. Malheureusement, la division de la salle unique apparaissait comme la seule chance de survie du cinéma. L'orchestre devint la grande salle (170 fauteuils), et au balcon, on créa une petite salle (50 fauteuils); les deux salles sont équipées en Dolby Stereo, et sont desservies par une cabine unique; la grande salle pourrait accueillir prochainement le Dolby SRD. Dans la grande salle, on passe des exclusivités en version française, alors que dans la petite salle, on passe souvent de l'art-et-essai en version originale. Avec Astérix, on a même emboîté le pas aux circuits en inaugurant la séance du dimanche matin à 25 francs, dont le succès dépassa toutes les espérances.

Le Mermoz, à Muret, est un cinéma ancien. Après plusieurs années de fermeture, une nouvelle équipe le reprit. Malheureusement, la division de la salle unique apparaissait comme la seule chance de survie du cinéma. L'orchestre devint la grande salle (170 fauteuils), et au balcon, on créa une petite salle (50 fauteuils); les deux salles sont équipées en Dolby Stereo, et sont desservies par une cabine unique; la grande salle pourrait accueillir prochainement le Dolby SRD. Dans la grande salle, on passe des exclusivités en version française, alors que dans la petite salle, on passe souvent de l'art-et-essai en version originale. Avec Astérix, on a même emboîté le pas aux circuits en inaugurant la séance du dimanche matin à 25 francs, dont le succès dépassa toutes les espérances.

La salle unique avant les travaux (gauche), et la grande salle aujourd'hui (droite)

La grande salle

La petite salle

A gauche, la cabine de projection; à droite, la grande salle.

Remerciements :

Michel Dhivert (Gaumont Wilson), Mario Tommasini (Gaumont Labège), et les équipes de l'Utopia et du Mermoz à Muret.

[ Accueil | Plan | Salles | Technique | Communauté ]

| |

Ci-contre, la grande salle "THX"

Ci-contre, la grande salle "THX"

L'UGC Variétés, ancien théâtre, puis salle unique de 2.000 places, proposait

six, puis huit salles. La grande salle, située tout en haut du bâtiment,

peut accueillir cinq cents spectateurs. L'écran, qui mesurait environ

neuf mètres, était trop petit pour le volume disponible;

la salle, toute rouge, est maintenant légèrement gradinée, avec un écran courbe de quinze mètres; elle est équipée en DTS, et dispose du label "UGC

Prestige". La salle 2, située juste en dessous, est aussi gradinée, et son écran courbe mesure environ treize mètres. Les autres salles sont plus quelconques, mais toutes sont équipées en Dolby Stereo. Les séances

du midi à tarif réduits ont été instaurées, et quelques films sont projetés en version originale.

Le complexe ne souffre pas trop de la concurrence des nouveaux multiplexes.

L'UGC Variétés, ancien théâtre, puis salle unique de 2.000 places, proposait

six, puis huit salles. La grande salle, située tout en haut du bâtiment,

peut accueillir cinq cents spectateurs. L'écran, qui mesurait environ

neuf mètres, était trop petit pour le volume disponible;

la salle, toute rouge, est maintenant légèrement gradinée, avec un écran courbe de quinze mètres; elle est équipée en DTS, et dispose du label "UGC

Prestige". La salle 2, située juste en dessous, est aussi gradinée, et son écran courbe mesure environ treize mètres. Les autres salles sont plus quelconques, mais toutes sont équipées en Dolby Stereo. Les séances

du midi à tarif réduits ont été instaurées, et quelques films sont projetés en version originale.

Le complexe ne souffre pas trop de la concurrence des nouveaux multiplexes.

Toujours l'art-et-essai V.O., mais un peu plus loin du centre-ville, à l'ABC (trois salles plutôt agréables), rue Saint-Bernard; de tous les cinémas d'exclusivité de la ville, c'était le premier qui ne passait que de la version originale, dont certains films grand public. Aujourd'hui, l'ABC semble souffrir de la concurrence de l'Utopia, mieux situé et peut-être plus dynamique dans ses méthodes de communication.

Toujours l'art-et-essai V.O., mais un peu plus loin du centre-ville, à l'ABC (trois salles plutôt agréables), rue Saint-Bernard; de tous les cinémas d'exclusivité de la ville, c'était le premier qui ne passait que de la version originale, dont certains films grand public. Aujourd'hui, l'ABC semble souffrir de la concurrence de l'Utopia, mieux situé et peut-être plus dynamique dans ses méthodes de communication. Moins art-et-essai, le Zig-Zag, salle unique très confortable

de quatre cents fauteuils, juste à côté de la place

Wilson, proposait à un public assidu deux films X au même

programme. Il s'essaya un temps à une programmation plus traditionnelle

et en V.O. apparemment sans grand succès, avant de revenir au porno. Le

cinéma est maintenant devenu un sex-shop.

Moins art-et-essai, le Zig-Zag, salle unique très confortable

de quatre cents fauteuils, juste à côté de la place

Wilson, proposait à un public assidu deux films X au même

programme. Il s'essaya un temps à une programmation plus traditionnelle

et en V.O. apparemment sans grand succès, avant de revenir au porno. Le

cinéma est maintenant devenu un sex-shop.

Le Gaumont Wilson, anciennement Gaumont Palace, puis tout simplement

Gaumont, était avant sa transformation une salle immense, où

cinquante mètres séparaient le projecteur de l'écran.

La salle fut coupée en cinq: La salle 2 était une grande

salle en gradins d'environ cinq cents places tout en haut, avec un écran

de dix mètres. La salle 1 était presque aussi grande, mais

en légère contre-pente, avec un écran de dix mètres,

trop haut. La salle 4 offrait 250 places en gradins, mais la cabine de

projection était située sur le côté, et l'écran

était légèrement tourné... La salle 3 était

assez petite, la salle 5 carrément minuscule. Comme la décennie

l'impose, le beige et le vert pomme sont à l'honneur pour la décoration.

Le Gaumont Wilson, anciennement Gaumont Palace, puis tout simplement

Gaumont, était avant sa transformation une salle immense, où

cinquante mètres séparaient le projecteur de l'écran.

La salle fut coupée en cinq: La salle 2 était une grande

salle en gradins d'environ cinq cents places tout en haut, avec un écran

de dix mètres. La salle 1 était presque aussi grande, mais

en légère contre-pente, avec un écran de dix mètres,

trop haut. La salle 4 offrait 250 places en gradins, mais la cabine de

projection était située sur le côté, et l'écran

était légèrement tourné... La salle 3 était

assez petite, la salle 5 carrément minuscule. Comme la décennie

l'impose, le beige et le vert pomme sont à l'honneur pour la décoration.

La salle 5

La salle 5

La salle 7

La salle 7

A ces salles s'ajoutait le Nouveautés, salle unique de 1.400 fauteuils, puis complexe de sept salles cédées

à Gaumont par Pathé. La grande salle, toute rouge, en amphithéâtre,

avec son écran de dix mètres de base et le trop rare son

THX, est sympathique, beaucoup plus que les autres, souvent trop petites

et avec parfois une très désagréable contre-pente.

La programmation est majoritairement V.F., et un peu V.O. En mai, quand on apprend

que la construction prévue du gigantesque multiplexe de périphérie n'a pas été autorisée, Gaumont, comme promis, annonce le prochain agrandissent du Gaumont Wilson,

mais également dans la foulée, la fermeture définitive du Gaumont Nouveautés pour le 31

Mai. Le bilan sera donc nul en terme de nombre d'écrans. Personnellement,

je pense qu'après une rénovation totale, le Nouveautés

pourrait être repris par des indépendants amis de la V.O.

C'est aussi parce que je déteste voir un cinéma fermer ses

rideaux définitivement.

A ces salles s'ajoutait le Nouveautés, salle unique de 1.400 fauteuils, puis complexe de sept salles cédées

à Gaumont par Pathé. La grande salle, toute rouge, en amphithéâtre,

avec son écran de dix mètres de base et le trop rare son

THX, est sympathique, beaucoup plus que les autres, souvent trop petites

et avec parfois une très désagréable contre-pente.

La programmation est majoritairement V.F., et un peu V.O. En mai, quand on apprend

que la construction prévue du gigantesque multiplexe de périphérie n'a pas été autorisée, Gaumont, comme promis, annonce le prochain agrandissent du Gaumont Wilson,

mais également dans la foulée, la fermeture définitive du Gaumont Nouveautés pour le 31

Mai. Le bilan sera donc nul en terme de nombre d'écrans. Personnellement,

je pense qu'après une rénovation totale, le Nouveautés

pourrait être repris par des indépendants amis de la V.O.

C'est aussi parce que je déteste voir un cinéma fermer ses

rideaux définitivement. Dans le centre-ville, on notera également une salle d'art-et-essai, le Cratère, grande rue St-Michel, ainsi que la superbe Cinémathèque de Toulouse, construite

dans un très ancien cinéma, rue du Taur, qui mériterait provoquer la jalousie

de tous les parisiens, au moins jusqu'à l'inauguration de la cinémathèque de Bercy.

Dans le centre-ville, on notera également une salle d'art-et-essai, le Cratère, grande rue St-Michel, ainsi que la superbe Cinémathèque de Toulouse, construite

dans un très ancien cinéma, rue du Taur, qui mériterait provoquer la jalousie

de tous les parisiens, au moins jusqu'à l'inauguration de la cinémathèque de Bercy.

Le Méga CGR de Blagnac, situé dans un centre commercial non loin de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, est un complexe de douze salles. Il est identique aux autres Mega CGR de douze salles (voir le dossier

Le Méga CGR de Blagnac, situé dans un centre commercial non loin de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, est un complexe de douze salles. Il est identique aux autres Mega CGR de douze salles (voir le dossier  Le Mermoz, à Muret, est un cinéma ancien. Après plusieurs années de fermeture, une nouvelle équipe le reprit. Malheureusement, la division de la salle unique apparaissait comme la seule chance de survie du cinéma. L'orchestre devint la grande salle (170 fauteuils), et au balcon, on créa une petite salle (50 fauteuils); les deux salles sont équipées en Dolby Stereo, et sont desservies par une cabine unique; la grande salle pourrait accueillir prochainement le Dolby SRD. Dans la grande salle, on passe des exclusivités en version française, alors que dans la petite salle, on passe souvent de l'art-et-essai en version originale. Avec Astérix, on a même emboîté le pas aux circuits en inaugurant la séance du dimanche matin à 25 francs, dont le succès dépassa toutes les espérances.

Le Mermoz, à Muret, est un cinéma ancien. Après plusieurs années de fermeture, une nouvelle équipe le reprit. Malheureusement, la division de la salle unique apparaissait comme la seule chance de survie du cinéma. L'orchestre devint la grande salle (170 fauteuils), et au balcon, on créa une petite salle (50 fauteuils); les deux salles sont équipées en Dolby Stereo, et sont desservies par une cabine unique; la grande salle pourrait accueillir prochainement le Dolby SRD. Dans la grande salle, on passe des exclusivités en version française, alors que dans la petite salle, on passe souvent de l'art-et-essai en version originale. Avec Astérix, on a même emboîté le pas aux circuits en inaugurant la séance du dimanche matin à 25 francs, dont le succès dépassa toutes les espérances.